| 03.09.2025, 06:29 | |

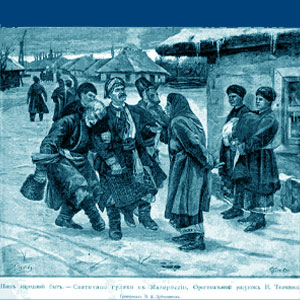

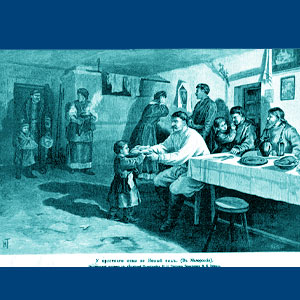

Васильев вечер (канун Нового года в славянской традиции) — день народного календаря у славян, приходящийся на 31 декабря (13 января). У белорусов и украинцев более известен как Щедрый вечер или Щедрец; в Поволжье, центральных и некоторых южных областях России (Тверская, Ярославская, Московская, Тульская, Рязанская, Нижегородская, Оренбургская, частично — Воронежская, Белгородская и Курская) был известен как Овсень, у болгар — Сурва. У славян-католиков канун Нового года называется День Святого Сильвестра. Название «Васильев вечер» происходит от имени святого Василия Великого. рус. Маланья, Маланка, День святой Мелании, Васильева коляда, Щедрый вечер, Василь-вечер, Васильевская ночь, Васильева кутья, Богатый вечер, Богатая кутья, Щедрец, Овсень, Авсень, Порезуха; укр. День Маланки, День Василя, Обрізання; бел. Жирная кутья, Щедруха, Меланьи-желудочницы, Маланья толстая, Каза, Конікі, Сільвестр, Шчодрая куцця, Багатая куцця, Васільеўская Каляда, Щедрец, Багаты вечар, Шчодрык, Язэп, Давыд, Якуб, Малання; полес. Шчодры вечар Куготы, Гаготы, Агатуха; болг. Сурваки, Васил вечер; ю.-серб. и макед. Сурва, серб. Сировари; пол. Szczodry wieczór, Tłusta wilija, Sylivester; сил. Starý Rok, Wigilja Nowego Roku; словац. Sylvester. Специальным блюдом Васильева вечера был поросёнок, который символизировал плодородие земли и плодовитость скота в наступающем году. В Васильев вечер ели всё самое лучшее, что было в доме и что заготовлялось заранее: пироги, колбасу, мясо, блины, кутью, кашу, пили пиво, вино, водку и т. д. И. П. Калинский пишет: В северо-западной Руси Васильев вечер носит название Жирной кутьи или Щедрухи, также от щедрого угощения мясом и жирными блюдами. Васильевым вечером русский народ повсеместно проводит старый год и старается как можно веселее встретить наступление нового в том убеждении, что он пройдёт счастливо. Это подтверждается материалами Алексея Алексеевича Макаренко из Сибири: В Новый год одеть хорошую, новую одежду — будешь хорошо одеваться круглый год, сытно будешь есть весь год, если в Новый год приготовишь много вкусных «еств» (кушаний). Деньги не дают в этот день, чтобы не испытывать недостатка в них в течение года: наоборот — получать деньги можно, это — к прибыли. Неумеренность под новый год объясняется поверьем, будто обилие еды в первый день нового года обеспечивает прибыток в хозяйстве на весь год. Стремление к обильной еде под новый год объясняется так называемой «магией первого дня» В некоторых местах в этот день колядавали с особыми песнями: Ходит Илья На Василья, Носит пугу Житяную. Де замахне, Жито росте. Житу пшеницю, Всяку пашницю, У поле ядро, А в доме добро. Овсень. В Поволжье, средних и некоторых южных областях России (Тверская, Ярославская, Московская, Тульская, Рязанская, Нижегородская, Оренбургская, частично — Воронежская, Белгородская и Курская) был известен русский новогодний обходной обряд овсеньканье. Одна из особенностей исполнения песен-овсеней — форсированный звук, громкий крик. По некоторым свидетельствам, усень — не песня, усень кричат. При обращении к хозяевам дома участники обхода обычно спрашивали разрешения: «Авсень кликать?», «Можно ли овсень кликать?», а те отвечали: «Кличьтя!» Это же выражение зафиксировано в церковных источниках XVII в., осуждавших московский обычай «в навечери Рождества Христова кликать коледы и усени». Если русские колядки обычно имеют вид обобщённых величаний, адресованных всей семье в целом, то овсеневые песни часто исполнялись индивидуально, каждому члену семьи в отдельности. Наиболее значимые (призванные обеспечить благополучие дому и семье) овсени исполнялись хозяину и его старшим сыновьям. В цикле овсеневых песен, кроме величаний, фигурировали и особые кумулятивные тексты вопросно-ответной структуры, содержание которых не связано с поздравительной темой. Заключительная часть овсеней (как и всех других обходных песен) — просьба одарить исполнителей. У восточных славян начало Щедрой недели, или Богатой Коляды. В Западном Полесье этот вечер назывался Куготы, Гаготы или Агатуха. Происхождение такого названия связано с обрядом: бросали в колодец кашу — тогда же гадали и кричали в колодец: «Ку-гу-гу!». По другим данным «Агатуха» происходит от глагола «гагатать» (веселиться, смеяться). С щедрым вечером связано много запретов, поверий и гаданий о будущем замужестве. Обрядовый предновогодний ужин отличался богатством блюд и их скоромностью. В Белоруссии хозяин приглашал за стол: «Мороз, иди кутью есть. А летом не бывай, хвостом не виляй, а то буду пугой сечь». Праздничное застолье также называли «кутьёй святого козлика». Щедровали под окнами и в домах, где славили хозяев. Водили «козу» («кобылку», «вола», «тура», «медведя», «журавля») и пели песни, главной из которых являлась «Го-го-го, коза». Щедровные песни отличались от рождественских в основном рефреном. В некоторых районах белорусы ходили по домам со «Щедрой» — нарядной девушкой, а украинцы — с «Василём» и «Маланкой». Свинку да боровка для Васильева вечерка (костром.). Васильева ночь звездиста — к урожаю ягод. На Васильев вечер ведьмы скрадывают месяц (Южн.). Садоводы в полночь встряхивают яблони, для урожая (Пенз.). Какая погода перед Новым годом — такая будет и перед Петром. Первый день нового года, начало «Страшных вечеров». У восточных славян в этот день было принято ходить посевать по домам. рус. и церк.-слав. Обрезание Господне, Святой Василий Великий; Василий-свинятник, Свиной праздник, Василий Солноворот; бел. Васілле, Васілля; словац. Obrezanie Krista Pána; чеш. Obřezáni Páně, Slavnost Matky Boží Panny Marie; болг. Св. Василъ, Сурваки, Суръва година, Сурова година, Васильовден, Сурвакден; серб. Мали Божић, Ново лето, Нова година, Васиљевдан. В этот день почитаются в том числе: православными славянами — Василий Великий, Обрезание Господне; славянами-католиками — Обрезание Господне, Праздник Божьей Матери Девы Марии; чьи имена присутствуют в названиях дня. Накануне крестьяне ходили по домам с поздравлениями и пожеланиями благополучия. Старинные названия дня Овсень, Таусень, Баусень. При этом совершался древний обряд посевания или обсевания, известный также как овсеньканье, ходить таусить, усенькать, кликать овсень. В некоторых местах было обыкновение накануне ходить по домам (колядовать, щедровать) и собирать пироги, свиные ноги и вообще съестные святочные вещи. Крестьяне, совершавшие этот обход, приговаривали под окнами домов: «Свинку да боровка выдай для Васильева вечерка», или же: «Кишку да ножки в верхнее окошко». Свиное мясо составляло главное угощение во время Васильева вечера и Рождественских Святок. Посевание же проводили исключительно утром января. Рано утром дети, собравшись вместе, ходили до обедни по домам сеять из рукава, рукавицы или из мешка зерна овса, гречихи, ржи и других хлебов и при этом распевали посевальную песню или приговаривали: «На счастье, на здоровье, на новое лето роди, Боже, жито пшеницю и всякую пашныцю», «Уроди, Боже, всякаго жита по закрому, что по закрому да по великому, а и стало бы жита на весь мир крещеный». Старшая женщина (большуха) старалась поймать разбрасываемое зерно фартуком. Все «засеянное» зерно собиралось и хранилось до посева — его добавляли в первую сеялку. На Васильев день готовили кашу, с особыми обрядами, с гаданием на каше о счастье и благополучии наступающего года для семьи. Во многих домах в этот день пекли печенье, напоминающее коров, свиней, овец и домашнюю птицу. У многих в этот день стоял на столе зажаренный поросёнок или свиная голова. При этом все соседи могли прийти в дом и угоститься этим блюдом, заплатив хозяевам немного денег, которые назавтра сдавались в приходскую церковь. Св. Василий Великий считался покровителем свиней. Пастухи глубоко почитали святого Василия и боялись прогневить его. Утром каждый член семьи старался встать первым и принести воды из колодца, родника или реки и умыться. Верили, что кому это удавалось, тот весь год будет бодрым, подвижным. Для новогоднего умывания белорусы в воду клали медные или золотые монеты — чтобы весь год быть «чырвоным і крэпкім», как медь и золото; серебряные монеты — чтобы иметь «белае» (чистое) лицо. Васильев день в быту русского народа считался сроком в хозяйственном времяисчислении, а потому и говорили: «а то было о Васильеве дне», «он нанялся от Васильева дня до Евдокии» и т. п. В течение всего святочного периода или в период с Рождества до Васильева дня нельзя было подметать и выносить мусор из дома, чтобы «не вынести свою удачу»; дотрагиваться до посевного зерна, иначе оно «замрёт» и не даст урожая; выливать воду за порог, «чтобы не облить души»; оставлять в доме прялку, веретено и ткацкий стан. Святочная нечисть любит испортить всю работу и даже предметы работы В некоторых регионах Белоруссии в этот день считали необходимым начать «для прыкладу» какую-либо работу, чтобы потом она была успешной весь год. Поговорки и приметы Январь на порог — прибыло дня на куриный скок. «На Новый год — куриный скок» (чеш. Na Nový rok o slepičí krok). «На Новый год дождь — на Великночь снег» (чеш. Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh). «Новый год погодный — урожай будет дородный» (пол. Nowy Rok pogodny – zbiór będzie dorodny) Овсень (Авсень) — день в народном календаре русских Поволжья и Центральных областей Европейской части России, канун Нового года — декабря ( января), разновидность русской колядки, иногда — название Территория распространения обозначенных терминов (а также их вариантов: авсенька, усень, тусень, таусень, баусень и др.) — районы Поволжья, средних и некоторых южных областей России: Тамбовская, Тверская, Ярославская, Московская, Тульская, Рязанская, Владимирская, Нижегородская, Оренбургская, частично — Воронежская, Липецкая, Белгородская и Курская. Авсень, Авсенька, Овесень, Баусень, Таусень, Говсень, Усень, Тусень, Титусень Название овсень дано по типовому рефрену святочной песни: «Ой, овсень, ой овсень!», «Авсень, авсень!», «Бай, авсень!», «Таусень, таусень!», «Та-аосин!» и тому подобное. Овсеневые песни практически ничем не отличаются от среднерусских колядок, кроме припева (и факта их приуроченности к кануну Нового года). Одни и те же песни, исполняемые на Рождество, могли именоваться колядками, a в канун Нового года — авсенями. Тексты со сдвоенным рефреном («Ой авсень, ой коляда!») встречались как в рождественском, так и в новогоднем песенном цикле. Во многих авсеневых песнях слово Овсень-Авсень обнаруживает тенденцию к разным народно-этимологическим притяжениям, например к слову овёс, — при том, что овёс присутствует в обряде (им обсыпают, обсевают) и в текстах. В. Н. Топоров сопоставляет Авсеня-Усеня с балтийским Усиньшем, считая, что у них единое происхождение. Возможно, что имя Авсень, Усень было выведено из глагола, обозначающего восход солнца, утреннюю зарю, начало светлой части дня и года. Это имя может быть возведено к санскритскому корню ush, от которого были образованы и обозначения утренней зари в разных языках (например, санскр. ushas — заря, usra в Ведах — утро, рассвет, лит. auszra — утренняя заря, auszla — рассвет, др.-в.-нем. austur — восток, слав. утро, jutro и т. п.). С этим же корнем ush и с теми же понятиями рассвета, утренней зари, восходящего солнца были связаны имена различных божеств разных народов: древнегерманской Остары (богини утренней зари), древнеиндийской Ушас (божество утренней зари), древнегреческой Эос (богиня зари), римской Авроры (богиня утренней зари), латышского бога Усиньша. Некая А. В. Маркова делает окончательный вывод Итакъ, слово "усинь" славянское и перешло вмѣстѣ с обрядомъ къ латышамъ, не имѣя опредѣленнаго миѳологического смысла. Но въ латышском обрядѣ мы уже видимъ миѳическiй образъ: Усинь - покровитель лошадей, пчелъ и весенней растительности: ему приносят жертву; онъ изображается всадникомъ на каменномъ конѣ; у него два сына: солнце и месяц. Ничего подобнаго мы не видимъ въ русскихъ пѣсняхъ, слѣд., созданiе миѳа совершилось уже на латышской почвѣ. И въ этомъ нѣтъ ничего страннаго. Русский таусень не так ли давно был мордовский обряд, который перешел к русским В. И. Даль, не указывая источника, утверждает, что раньше так назывался первый день весны, марта, которым прежде начинался год. Когда в году празднование Нового года было перемещено с марта на январь, так стал Название зимних месяцев – декабря – января – «прасинец» является смысловым обозначением первоначального прибавления дня, возрождения солнечного света, просветления, также как и среднерусское «усинь» (овсень, таусень, баусень, осинь и т.д.) означает обряд и обрядовую песнь, связанную с этим временем. И то и другое наименование отражает понятие совершившегося в природе поворота, начала нового периода – нового года Обходной обряд, проводимый в этот день (разновидность колядования), назывался: овсеньканье, ходить таусить или усенькать, авсень кликать, таусеньки петь. Нижегородское - «в святки ходят таусить», «в Новый год ходили усенькать девушки»; рязанское - «авсенъ кликали под Новый год»; «хадили мы авсеньками (то есть ряжеными) на авсеньки, пад Новый год»; «давайти нарижацца авсеней»; «как aвcеньки — нада блины испечь, авсеньки будут ходить». Такими же словами определялись овсеневые песни и угощение, получаемое обходниками от хозяев: «под Новый год ходили таусеньки петь»; «девушки ходили под Новый год под окнами кричать таусеньки»; «дети ходили по дворам таусеньку кричать»; «детям подавали таусеньки — кренделя»; «под Новый год ходили, таусень сбирать»; в Рязанской обл. исполнителей овсеневых песен одаривали авсеньками — печёными колбасками. Одна из особенностей исполнения песен-овсеней — форсированный звук, громкий крик. По некоторым свидетельствам, «усень — не песня, усень кричат». При обращении к хозяевам дома участники обхода обычно спрашивали разрешения: «Авсень кликать?», «Можно ли овсень кликать?», а те отвечали: «Кличьтя!» Это же выражение зафиксировано в церковных источниках XVII в., осуждавших московский обычай «в навечери Рождества Христова кликать коледы и усени». Если русские колядки обычно имеют вид обобщенных величаний, адресованных всей семье в целом, то овсеневые песни часто исполнялись индивидуально, каждому члену семьи в отдельности. Наиболее значимые (призванные обеспечить благополучие дому и семье) овсени исполнялись хозяину и его старшим сыновьям. В цикле овсеневых песен, кроме величаний, фигурировали и особые кумулятивные тексты вопросно-ответной структуры, содержание которых не связано с поздравительной темой. Заключительная часть овсенек (также как и других обходных песен) — просьба одарить исполнителей: Авсень, авсень, Падавай савсем! Кишку да ножку в заднюю акошку.

Современное исполнение видоизменилось: Авсень, авсень! Падавай нам всем! Пышки, лепёшки, куриные ножки, Открывай сундучок, подавай пятачок. Чаще всего им подавали блины и иные хлебные изделия, а также что-либо из мясных угощений. Если хозяева плохо одаривали исполнителей, звучали угрозы и проклятья: Хто ни дасть хлеба — быка из хлева! Хто ни дасть пирага — карову за рага! или На Новый год — дубовый гроб, Асинава тибе крышка, жэлезна задвижка!

Власьев день — день народного календаря у славян, приуроченный к церковной памяти святого Власия Севастийского - 11 (24) февраля у православных. В крестьянской культуре славянских народов Власьев день считался коровьим праздником. рус. День св. Власия, Власий, Коровий праздник, Власий — скотий бог, Власий — сшиби рог с зимы, Коровий день (воронеж.), укр. День святого Власа, бел. Аўлас, Улассе, Уласце, Улас, Мацей, Усевалад, Дзмітры, Конское свято, Бабский Влас, Властя; полес. Власье; серб. Власовдан, Говеђа слава, Празник за волове; болг. Власовден, Муканица, Влас, Власувица, Свети Влас, Власин ден, Волов запор, Волски празник, Муковден. Святому Власию молились о сбережении домашнего скота, о благополучии в семейной жизни и хозяйственных делах, об исцелении от болезней горла и опасности удавления костью. В XIX веке в этот день пригоняли коров к церкви, служили молебен, окропляли их святой водой и давали им есть пышки с молочной кашей, чтобы коровы были с хорошим удоем. В храм приносили коровье масло и клали в дар клиру перед иконой святого Власия. «У Власия и борода в масле», гласит народная поговорка. Встречали Власьев день блином на сковороде, пекли пышки. В Воронежской губернии из теста пекли «копытца»: «Это копытца назывались. Хошь из сдобного, хошь из пресного, у кого что есть из того и пекли. Эти копытца сами ели и скотине давали, чтобы не хромали коровы». На Русском Севере в этот день в церкви после молебствия освящали ржаные караваи, которые затем скармливались скоту. «Власьев день — праздник по всем приходам на три дня и больше». За столом собирается родня как со своего села так и из соседних. Хозяйки старались коровам дать лучшего сена, да посытней пойла. При этом приговаривали: «Мамушка, голубушка, умница, добрая» — оделяли коров лаской, отчествовали Власьевными. Словом, «святой Власий, будь счастлив на гладких телушках, на толстых бычках, чтобы со двора шли — играли, а с поля шли — скакали».. В Российской империи существовала традиция с этого дня начинать торговлю скотом. Продавцы и покупатели считали, что под защитой «покровителя стад» выгодно совершать как покупку так и продажу скота: «Власий — не обманет, от всякой прорухи упасёт!». На «Власьевых торгах» при сделках клялись именем этого святого. Считалось, что того, кто обманет, побожившись именем святого, «скотий бог» отступается от него навсегда, и в дальнейшем его жизнь будет подвержена неудачам и болезням. Ещё в начале XX века у русских существовал обычай, для лучшего урожая «делать семенное»: после Власьева дня трижды выставлять семена на утренней заре семена на мороз, а потом подмешивать их в сеялку при посеве. Также поступали и с отборной пряжей и куделью. Считалось что от этого вся пряжа в дальнейшем станет ровнее, белее, тоньше и прочней. У белорусов, если Власьев день совпадал с Масленицей, тогда про этот день говорили: бел. «На Аўласа бяры каўшом масла», то есть «На Власа бери ковшом масла». У восточных славян ещё в начале XX века считалось, что «Власий — скотий бог» «сшибает с зимы рог», второй же рог сшибает Онисим Овчар 15 (28) февраля, и «зима становится безрогой», то есть, теряет свою силу. В народной традиции святой Власий — покровитель скота, «отмыкающий у коров молоко» в конце зимы. В славянской народной традиции святого Власия звали «коровьим богом», а день его памяти — «коровьим праздником». Домашнюю скотину обычно называли «Власьевым родом», а коров нередко звали «Власьевнами». По мнению ряда исследователей, традиционные представления о святом Власии частично восходят к образу славянского скотьего бога Волоса - Велеса. Соединение образов языческого божества и христианского святого в народном сознании вероятно способствовала звуковая близость их имён. На Руси с принятием христианства на местах языческого поклонения Волосу часто воздвигались церкви святого Власия. Три утренника до Власия да три после Власия, а седьмой на день Власия. До Прохора старушка охала, пришёл Прохор да Влас — скоро весна у нас. Пролил Влас масла на дороги — пора зиме убирать ноги (укр. Пролив Улас олії на дороги — пора зимі вбирати ноги). У Власия и борода в масле. «На Аўласа бяры каўшом масла» (белорус.). | |

|

| |

| Просмотров: 57 | Загрузок: 0 | | |

| Всего комментариев: 0 | |

Васильев день (Новый год) — день народного календаря у славян, приходящийся на 1 (14) января. Название дня происходит от имени святого Василия Великого.

Васильев день (Новый год) — день народного календаря у славян, приходящийся на 1 (14) января. Название дня происходит от имени святого Василия Великого.