| 23.09.2025, 18:08 | |

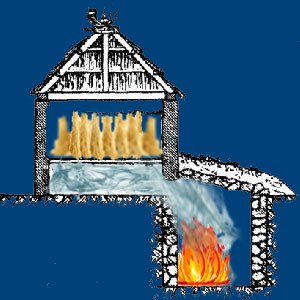

Русское - Замолотки, Именины овина, Фекла-заревница, жареница, запрядальняя, Запредельница, День Феклы; белорусское - Тэкля, Нікандр, Галакціён, Уладзіслаў; украинское - Єфросинії; серб. Текла; польское - Gerard. В этот день почитаются в том числе: православными славянами — святые Фёкла Иконийская, Никандр Псковский, Галактион Вологодский, Владислав сербский, Евфросиния Александрийская, славянами-католиками — святой Герард Венгерский; чьи имена присутствуют в названиях дня. Преподобной Фёкле молятся при болезни глаз; преподобному Никандру молятся при разных недугах и немощах. Живой огонь добывали путём трения. Обряд был характерен для населения многих губерний Российской империи в XIX веке. Перед началом добывания нового огня во всём селении хозяевами домов гасится прежний огонь, в первую очередь домашние печи, а также огни на божницах (могут остаться только огни в церкви). Ритуал проводился, как правило, женатыми мужчинами. В некоторых губерниях для вытирания огня использовался специальный станочек: в станочке вращали с помощью небольшого лука, берёзовую плашку, к которой приставляли лучину с выемкой, а при появлении дыма подносили трут, на него и переходила искра. Чаще всего добывание огня осуществлялось трением друг о друга двух больших кусков дерева, а само действие имело характер пиления. Из пород дерева наиболее предпочитались дуб, липа, кое-где можжевельник и реже — берёза, сосна. Добытый живой огонь разносили по дворам — зажигали печи, окуривали скот для предотвращения мора, могли вносить в храм для зажигания свеч перед проведением молебна об избавлении от бедствия. В обряде прогона скота через тоннель — костры, зажжённые именно от вытертого огня, имели решающее действие для избавления скота от смертельной угрозы. Во Владимирской губернии в ситуации неурожая, когда хотели опознать виновника этого бедствия — ведьму, пропускали всех через вытертый огонь, считая, что ведьма откажется пройти, тем самым выдав себя. Обновление огня символизировало всеобщее обновление. В некоторых местах этот обряд проводили сентября. Возможно первые овинные костры в древности посвящались осеннему равноденствию, которое по старинным календарям приходилось на сентября по юлианскому календарю. Так в древних церковных поучениях (например, «Слове некоего христолюбца и ревнителя по правой вере») постоянно звучит осуждение молений огню под овином. Перед тем как садить снопы, у овинника спрашивали разрешения: «Батюшка-родимчик, дозволишь каменку истопить?» Считалось — не ублажить овинника — беда! Если он прогневается — овин может сгореть. Жители Медынского уезда Калужской губернии по случаю овинных именин, пекли блины из муки нового урожая, разговлялись ими и, прихватив с собой три блина с солью, шли на ригу веять обмолоченную рожь. Придя в ригу, клали на окно хлеб-соль и, низко кланяясь, говорили: «Вот тебе, рижка, наша хлеб-соль; тебе на стоянье, а нам на доброе здоровье; тебе, рижка, постоять, а нам тебе послужить». Начиная сушку снопов, прежде всего просили благословения у Бога, святых и всех усопших предков: «Благослови, Господи, и дай нам святой Антоний и Илья-пророк, начинать по добру. Благословите, праведные родители, нашей рижке постоять». С этого дня начинались «замолотки». Почти весь день накануне забавлялись и пели песни. С полуночи зажигали «новый» огонь и при нём начинали молотьбу в овине. Первый овин называли «именинным». Вокруг первых овинов собирались молотильщики. При зареве зажжённых костров-заревниц проводили ночь в песнях. За ночь снопы высыхали. Утром их сбрасывали с овина вниз на деревянную долонь гумна, то есть на пол, затем околачивали специальными колотушками. Обмолот особенно любила молодёжь. Многие соревновались в количестве околоченных снопов. Накормить молотильщиков первого овина — забота хозяйки. И первым кушаньем, которое подавалось работникам по обычаю, была «домолотная» каша с маслом. Когда поспевала каша, тогда молотильщики садились в кружок, и непременно в самом овине. Хозяин первый отведывал кашу, а молотильщики говорили: «Хозяину хлеба ворошок, а молотильщикам каши горшок», — и потом ели её с маслом. Во многих местах русские обмолачивали в этот день именной сноп — первый сноп, что сжат был и принесён в красный угол. И муку от первого снопа несли «большухе». «Большуха» пекла хлеб, потом ломала этот хлеб так, чтобы по куску досталось всем домочадцам и немного скоту — на доброе здравие. На юге Украины, когда начинали молотьбу, хозяин разбрасывал зёрна из освящённого жатвенного венка по току, таким образом освящая весь хлеб. Про Фёклу говорили: не плетёт волосы Фёкла в косу, не завязывает в бабий узел, оттого-то они и торчат у неё в разные стороны. Было поверье: в этот день всё, что завяжешь, не развязать потом — ни узел, ни судьбу. Коль полюбили — навсегда, коль женятся — то долгим счастье будет. Крестьяне говорили, что зари берут в этот день. Зари — это желания, страсти. От подруг докучливых, от доглядов матушкиных тайно бегали девицы к овину. Домовому калач носили. По рассказам старух, овинный домовой непременно скажет ей о милом, о суженом. Просовывала девица с оглядкой, чтобы никто не увидел, руку с калачом в овинное окно. Спрашивала с надеждой: Овинный домовой, Батюшка заревой, Не смейся, не лукавь, Возьми оржаной калач Считалось, что коли никто не трогал руки девичьей, не брал принесённый девицей калач, то сидеть девице в девках. Коли холодная рука девичьей касалась, это означало, что идти девице за бедного. А тёплым, мягким покажется прикосновение — богатый возьмёт в жёны. И часто парни, а то и старики подшучивали над девицами: зная об их думах, скрытно забирались в овины. В это день обыкновенно старались хоть немного попрясть, чтобы впоследствии иметь охоту к этому делу. Поэтому и святая называется в народе Фёклой запрядальной. В Мядельском районе Минской области с этого дня и до Покрова считали «Бабиным летом». В эту пору гадали на «счастливую бабулю» (повивальную бабку). Все эти дни заранее «раздавались» повитухам, принимавшим роды в окрестностях. Если день выдавался солнечный и тихий, это значило, что рука у соответствующей повитухи лёгкая, и роды с ней пройдут легко. Праздник Фёклы-Заревницы справляется 24 сентября (7 октября по «новому стилю»). Название «Заревница» появилось из-за обычая палить в этот день сухую траву на полях. В старину с этим праздником связывалось начало молотьбы; он же был широко распространённой датой проведения «именин овина».

Именины овина (Быличка) | |

|

| |

| Просмотров: 49 | Загрузок: 0 | | |

| Всего комментариев: 0 | |