| 30.09.2025, 08:07 | |

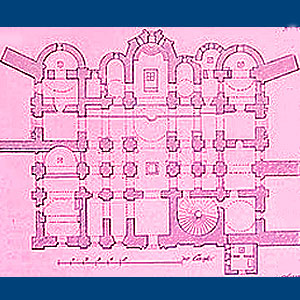

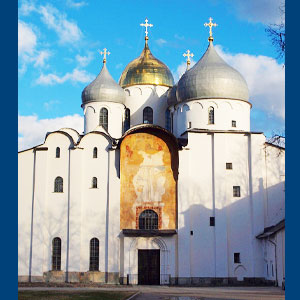

Софийский собор или Собор Святой Софии — главный православный храм Великого Новгорода, созданный в 1045 —1050 годах, кафедральный собор Новгородской митрополии. На протяжении столетий — духовный центр Новгородской республики. Наиболее ранний из древнерусских храмов, сохранившихся на современной территории России. В 1046 году великий князь Ярослав Мудрый и княгиня Ирина (Ингигерда) направились в Новгород из Киева к сыну Владимиру на закладку им Софийского собора. Собор был заложен в Детинце на месте Владычного двора и строился примерно до 1050 года, вместо сгоревшего перед этим деревянного храма «из дуба о 13 верхах» (13-купольного) 989 года, однако не на том же месте, а севернее. Освящён собор был, по данным разных летописей, в 1050 или 1052 году епископом Лукой Жидятой. Храм имеет пять нефов и три галереи, в которых располагалось несколько дополнительных престолов. Северная галерея несколько раз перестраивалась. Первоначально стены храма не были побелены, за исключением криволинейных в плане апсид и барабанов, покрытых слоем цемянки. Внутренние стороны стен также были обнажены, в то время как своды изначально обмазаны цемянкой и покрыты фресками. Такое оформление было выбрано под воздействием архитектуры Константинополя, в которой мраморная облицовка стен сочеталась с мозаиками на сводах; однако мрамор был заменён известняком, а мозаика — фресками. Сплошь обмазаны цемянкой стены были, вероятно, уже в 1151 году. На западном портале смонтированы бронзовые Магдебургские врата в романском стиле середины XII века с большим количеством горельефов и скульптур. Во время штурма Новгорода войсками Якоба Делагарди протопоп собора Амос Иванович погиб в сражении со шведскими солдатами. Не позже XVIII века для укрепления стен к южному и северному фасаду пристроили по три контрфорса. При реставрации 1893 —1900 годов контрфорсы с южного фасада были разобраны и было возвращено храму посводное покрытие. Реставрацию собора осуществлял архитектор В. В. Суслов. После революционных событий в 1922 году, в ходе кампании по изъятию церковных ценностей, часть церковного имущества была изъята. В 1929 году собор был закрыт, и в нём открылся антирелигиозный музей, где были представлены сокровища, хранившиеся в ризнице собора, как пример богатств церкви. Во время оккупации Новгорода немецко-фашистскими войсками храм был повреждён прямыми попаданиями снарядов и разграблен. В 1944 году начались консервационные работы под руководством С. Н. Давыдова, к 1947 году собор был восстановлен в довоенном виде. Одновременно проходили археологические раскопки (раскоп Мартирьевской паперти был музеефицирован), в 1961 году под руководством и наблюдением Г. М. Штендера началось восстановление системы отопления и вентиляции с использованием каналов1890 -х годов. В 1971 —1972 годах прошёл ремонт барабанов и глав, в 1980 —1985 годах капитально отреставрирована крыша основных объёмов. 16 августа 1991 года собор был заново освящён патриархом Алексием II, использование осуществляется совместно Новгородским епархиальным управлением и Новгородским музеем-заповедником. В2005 —2007 произведена реставрация куполов собора. Застроенные в ширину пятью-семью апсидами храмы Киева, Чернигова, Новгорода, по мысленной очистке всех позднейших апсид и наслоений…В плановом смысле вполне совпадают с памятниками абхазскими. С византийскими храмами второго периода сходство у них значительно меньше. Собор представляет собой пятинефный крестово-купольный храм. Храмы подобного типа строились на Руси только в XI веке, к ним, помимо новгородской Софии, относятся Софийский собор в Киеве и Софийский собор в Полоцке, а также киевская церковь Ирины и Георгия. У храма имеется три апсиды — центральная пятигранная, и боковые — округлые. С трёх сторон центральное строение окружают широкие двухэтажные галереи. Время возникновения галерей и их первоначальный вид являются предметом научных споров, но, вероятно, они возникли уже в процессе строительства храма. Собор имеет пять глав, шестая венчает лестничную башню, расположенную в западной галерее южнее входа. Маковицы глав выполнены в форме древнерусских шлемов. Основной объём собора (без галерей) имеет длину 27 м и ширину 24,8 м; вместе с галереями длина составляет 34,5 м, ширина 39,3 м. Высота от уровня древнего пола, находящегося на 2 метра ниже современного, до вершины креста центральной главы — 38 м. Стены храма, имеющие толщину 1,2 м, сложены из известняка разных оттенков. Камни не отделаны (подтёсана лишь выходящая на поверхность стен сторона), скреплены известковым раствором с примесями толчёного кирпича (т. н. цемянка). В главной апсиде и в парусах под средним барабаном внутренние стены заполнены голосниками — керамическими сосудами округлой формы. В некоторых местах через отверстия голосники имеют выход во внутреннее пространство, благодаря чему, несмотря на значительный объём здания, эхо в нём отсутствует. Кроме того, применение в кладке пустотелых и одновременно округлых форм значительно снизило нагрузку барабана на подпружные арки. Интерьер близок к киевскому храму, хотя пропорции вытянутых по вертикали арок и узких вертикальных компартиментов между столпами заметно отличаются. Благодаря этому, интерьер имеет иной характер. Некоторые детали претерпели упрощение: тройные аркады заменены двухпролётными (позднее их нижние ярусы заменены широкими арками). План собора на конец XIX века

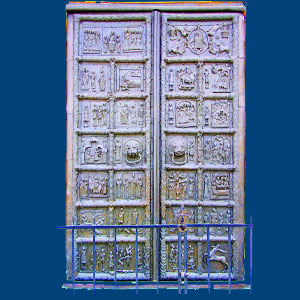

Кроме того, в Мартирьевской паперти сохранилось древнее настенное изображение равноапостольных Константина и Елены. Есть версия, что это изображение должно было стать основой для мозаики, так как выполнено сильно разбавленными красками. Основная сохранившаяся роспись храма относится к концу XIX века. В соборе три иконостаса. Из них наиболее известны главный (иконы XV—XVI веков, праздничный ряд икон XIV века хранится в экспозиции музея) и Рождественский (XVI век, отдельные иконы — XIX век, икона «Спас на престоле» XIV века). Среди икон особо выделяются: Западный вход с Магдебургскими вратами и фресками в 2017 году. "Магдебургские врата"

В соборе постоянно находятся останки святых: Анны, князей Владимира, Мстислава и Фёдора, епископов Иоакима Корсунянина, Луки Жидяты, Никиты и Аркадия и архиепископов Иоанна, Григория, Мартирия, Антония, Василия Калики, Симеона и Аффония. Церковная атрибуция останков, по мнению советского историка В. Л. Янина, не соответствует исторической действительности. Также в соборе можно видеть надгробия архиереев XVIII—XIX вв. Магдебургские, иначе Корсунские врата — название бронзовых дверей первоначально придела Рождества Богоматери Софийского собора в Великом Новгороде; затем эти двери, отреставрированные мастером Аврамом, были перенесены в западный портал собора. В течение нескольких веков врата служили торжественным входом в собор. В настоящее время они открываются только во время праздников, когда службу возглавляет митрополит Новгородский и Старорусский. Крест главного купола и легенда о голубе

После Богородица открыла одному из монахов, что этот голубь послан в утешение городу — и пока он не слетит с креста, город будет им храним. 5 июля 1942 года, во время артобстрела советскими войсками немецкой комендатуры, которая располагалась в Кремле (по сведениям разведки, в этот день должно было съехаться высшее фронтовое командование немецких войск), погибло изображение Спаса Вседержителя (роспись 1109 года) в центральном куполе собора, повреждены фрески в барабане, местами были пробиты своды и стена. Во время обстрела было выпущено 80 снарядов, 5 из которых легли на собор. По приказу немецкого командования из Новгорода во Псков, Ригу и Германию было вывезено множество произведений искусства, среди которых были также ценности из Софийского собора: иконостасы, мозаичные плиты и пр. С купола был снят и увезён в Испанию солдатами 250-й добровольческой пехотной дивизии крест, там он хранился в музее военно-инженерной академии неподалёку от Бургоса. 11 декабря 2004 года крест был возвращён в собор и установлен перед алтарём, в Испанию была отправлена точная копия. Крест, находящийся на центральном куполе, изготовлен в 2006 году и установлен 24 января 2007 года. Центральный купол собора с голубем

В 1978 году в книге А. А. Медынцевой была опубликована 251 надпись, из них 10 глаголических, остальные — кириллические. К 2012 году было известно о 22 глаголических надписях. Всего к 2014 году известно около 800 текстов. Верхняя дата рисунков-граффити вероятно совпадает со временем угасания традиции процарапывания на стенах надписей. В Софии Новгородской эта граница приходится, в основном, на XIV век. С. А. Высоцкий считал, что надписи-граффити Софии Новгородской имеют более бытовой характер в сравнении с этим же материалом из Софии Киевской. Обнаруженное в Новгородской Софии прорицание жреца воронов Якова Ноги в отношении Хотена Носа Алексей Гиппиус считает редчайшим осколком устной поэтической традиции, дошедшей до нас в «Слове о полку Игореве», в котором эпический певец Боян назван вещим.

| |

|

| |

| Просмотров: 38 | Загрузок: 0 | | |

| Всего комментариев: 0 | |